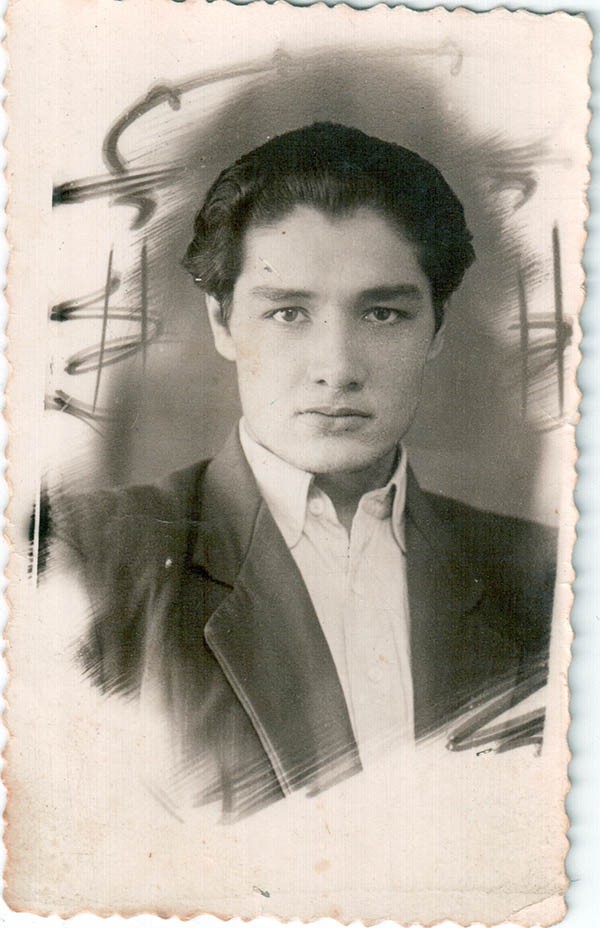

Арсен Серопян,

судмедэксперт, 1930–1950е

Вагон в последний раз дёрнулся и замер. В толпе встречающих мы с тётей сразу же рассмотрели моих родителей, которые уже пару лет жили в Махачкале. Мама и папа усадили нас в фаэтон, уложили багаж, и мы поехали по Буйнакского. Вокруг было темно, только горели фонари на фаэтоне и вдруг впереди: «Бах! Бах!» – выстрелы. И сразу же откудато набежала толпа, забурлила, загудела. Извозчик спрыгнул, нырнул в толпу и через минуту вернулся: «Ааа, это кровники...». Вот так меня, семилетнего, встретил город, в котором мне предстояло прожить всю жизнь.

Город, где можно было увидеть, как, заложив руки за спину, шагает мужчина, приехавший по делам из села, а за ним, отстав на пару шагов, жена несёт ребёнка и огромные тюки. Город, где почти все, и я в том числе, носили за поясом (чтоб незаметно было) небольшой кинжальчик. Город, куда из села сбегали убийцы и где прямо на улицах их настигали кровники.

Сначала сюда приехали мои родители. Оба они – и папа, Карп Артёмович, и мама, Анна Карповна, были дипломированными врачами. В Дагестане врачей катастрофически не хватало. Нахибашев только планировал открывать мединститут, практиковврачей было раз, два и обчёлся. А они были нужны позарез, тут же чесотка была, как лечить её, не знали, люди ходили с разодранными руками, в коросте и чесалисьчесались! Родители мои поначалу жили в маленькой комнатушке во дворе кожвендиспансера по Красноармейской. А в 1933м, когда получили квартиру в доме по Гаджиева, 6, забрали и меня.

Говорят, что ещё до революции этот дом построил какойто предприимчивый армянин. И задуман он был как гостиница или постоялый двор, с рестораном, кухней и баней во дворе. Я отчётливо помню все детали, забавную двойственность самого здания (с улицы – одно, со двора – двухэтажного), арку подворотни, кафельный пол и стены бывшей бани, которую новые жильцы приспособили под сараи, и даже одиноко торчавшую трубу душа, хотя уже ни самого душа, ни даже котла не было. Да и сама наша квартира будто бы помнила, что была в прошлом большим ресторанным залом. А вот улица была без прошлого. Пыльная, земляная. Потом её коегде засыпали гравием, а затем стали мостить. Я помню, как красивая женщина в шляпке и модном платье ходила с теодолитом, смотрела, чтото замеряла и отдавала распоряжения. Помню и контраст между нею и рабочими, которые слушали её уважительно и подчинялись каждому её слову.

Всего в доме жили 12 семей. На весь дом – один туалет в углу двора. И когда приезжали ассенизаторы со своей вонючей бочкой и черпаком на длинной ручке, дежурный по дому стоял и считал, чтоб все оговорённые 40 вёдер вычерпали, не обманули. В этом туалете наш сосед Виктор с другом Магомедом прятали стакан. Оба выпивали, но друг без друга – нини! Виктор некоторое время работал в милиции, но потом ушёл. Или его «ушли». Возможно, и за пьянство. Жил он с матерью и отчимом. Те тоже крепко зашибали. Уволенный Виктор ходил на рыбалку, что наловит – продавал и покупал пузырь. Так мать ему вслед кричала: «Вить, так ты не забудь, пузырёк принеси!» Дядя Миша умер во сне, пришла соседка, ахнула: «Миша, Миша!», – а тот уже холодный. Соседка в слёзы, а тётя Настя кинулась к буфету: «У нас же оставалось, неужели Мишка без меня выпил?!»

Рядом жили Троицкие. Она – учительница, он – бухгалтер, а в прошлом офицер царской армии. По подтянутой фигуре, по выправке и даже по походке было видно, что это человек не с базара. Таких в городе было не много. Дочка Троицких Жека, как и я, училась в музыкальной школе, и приходил к нам заниматься (у них не было своего пианино). Родители подшучивали: мол, неплохая пара вышла бы. А потом Троицкие получили квартиру и уехали.

Наверху, напротив нас, жил личный шофёр и телохранитель Даниялова, первого секретаря обкома партии. Он и жена бездетные были и очень тепло ко мне относились. Тогда с покрышками было туго, не продавали их нигде, и когда в 1955м у меня появилась машина, он придумал такую комбинацию. Правило было такое: когда автомобиль первого лица обкома партии проедет 30 000 км, ему давали новые покрышки, а старые отдавали тому, кто рангом пониже, тот, в свою очередь, передавал третьему, а потом они уже шли в утиль. А Илья Филиппович мои сдавал в утиль, а те, обкомовские, отдавал мне.

На втором этаже жила супружеская пара Звонкая и Шуйский с тремя детьми. А под ними, в однокомнатной квартирке, – мединститутский бухгалтер Полина Тимофеевна с сыном. Но крепче всего я дружил с Юрой Поповым из 8го дома. Умница был редкий, талант, на год меня старше! Взяв два поломанных карандаша, иголки и электроды, демонстрировал мне настоящую Вольтову дугу (конечно, в отсутствие родителей). Он на этой дуге даже металл плавил. А както сделал магнитную пушку, и мы стреляли из неё патефонными иголками. Если бы он не погиб на фронте, был бы второй Курчатов или Королёв.

Странное было время. С одной стороны – звонкие песни, вера в счастливое завтра, а с другой – испуганные глаза одноклассников, чьих отцов, больших партийных начальников, арестовали ночью, беспризорники, шныряющие по базару, все в лохмотьяхобносках, и слухи, слухи, слухи. Шептались, что у нас в школе ктото из мальчишек гвоздём проколол глаза вождям на портретах. И его осудили. Что другой пририсовал изображению Ленина на тетрадке юбку – и его тоже привлекли. Я тогда ничего не понимал, дома у нас никаких политических разговоров никогда не было. Но помнил – над вождями шутить нельзя. А както наша классная наказала принести завтра все тетради, что есть дома. Нынешний школьник, наверное, принёс бы. Но мы знали, что в школах обнаружились тетрадки с крамольными обложками. В невинных рисунках были зашифрованы разные призывы, к примеру, Вещий Олег на коне, а на его мече прочитывается: «Долой ВКП(б)». Так что на следующий день все явились в школу с тетрадками без обложек. Но страхи страхами, а акации цвели, морской воздух кружил головы, «закадычные враги» со Степной улицы напоминали о намеченной драке. В общем, жизнь продолжалась, солнце светило, и девушки были удивительно красивы.

В Люду Мыцик я влюбился ещё во втором классе. У неё были чёрныечёрные косы, вьющиеся волосы, синиесиние глаза и белаябелая кожа. На уроках я глаз с неё не сводил! И вот отважился и написал письмо: «Ты мне нравишься, давай с тобой поженимся». Люда оказалась предусмотрительной, она передала письмо своей маме, та нашей классной, а классная – моему папе. Папа взял и красным карандашом подчеркнул все грамматические ошибки. И сказал: перед тем как жениться, хоть научись правильно писать. С тех пор я ни любовных записок, ни любовных посланий никому не писал.

На пустыре у площади, где сейчас стоит Дом писателей, был скотный рынок, там же ставили свои шатры цыгане. Мужчины оставались в лагере, а женщины, подхватив детей, отправлялись промышлять. От этих цыган сильно пострадала моя тётя. Долго она не выходила замуж, и тут к ней посватался винодел Саркисов, он недалеко от нас жил, на Гаджиева, 25. В доме шум, гам, завтра свадьба, и тут во дворе появляются цыганки, просят дать попить ребёнку. Крутилиськрутились, юбками шелестели, руками махали. Еле выпроводили их. Вечером кинулись – нет ни денег, ни подарка жениха – золотых часов с золотой цепочкой – и, самое страшное, свадебного платья! Только отпечаток грязной подошвы на подоконнике. Тётка почернела от горя, даже нос будто вырос и торчал, как клюв. Столько ждала жениха хорошего, а тут долгожданную свадьбу испортили! Но дядя милицию вызывать не стал, сказал: всё равно не найдут ничего, а свадьбу окончательно испоганят допросами и расспросами.

Кстати, вспомнил историю одну. Както моя одноклассница Надя Корябина с родителями ушли кудато и, вернувшись, обнаружили, что дом полностью обчистили, даже шифоньера, стула не было. А с нами в одном классе училась сестра знаменитого Женьки Джэмана. Он в своё время входил в банду «Чёрная кошка». Они очень дерзкие были. Както среди бела дня обчистили склад на Буйнакского. Подогнали машину и спокойно загрузили товар практически перед носом у отделения милиции, которое как раз над этим складом и располагалось. Когда банду взяли, Джэман своё отсидел и «завязал». И спросил у кодлы разрешения, они его отпустили. Вот к немуто через сестру Надька и обратилась. И через деньдва он передал, что в такоето время, чтоб близко никого из Надькиной семьи рядом с домом не было. А когда они пришли, абсолютно вся мебель стояла на месте, даже в шифоньере платья висели в том порядке, в котором их оставляли. Всё вернули, такой авторитет был у Джэмана. Самое удивительное, что Джэмана со временем приняли в партию как исправившегося и доверили пост заведующего охотничьим магазином. Был вор и бандит – стал образцовый гражданин. И такие метаморфозы случались.

Вагид Вагидов,

строитель, 1950е годы

Родился я в селении Тарки в 1941 году, но в 44м большая часть его жителей была насильственно переселена в Хасавюртовский район на место высланных в Казахстан чеченцеваккинцев. К концу 40х хозяева начали возвращаться, и мы, отдав их имущество и дом, вернулись обратно. Но оказалось, что наши дома заняты другими людьми.

Нам дала приют мамина тётя, которую мы всю жизнь называли «ажайка», «бабуля» покумыкски. Жила она в бараке в Красном городке. Он так звался потому, что там жили работники текстильной фабрики им. III Интернационала и её филиала «Красный прядильщик». Филиал находился в районе первого рынка, на нынешней улице Крылова, а сама фабрика «Трёх националов», как мы её называли, – через дорогу.

На параллельной улице Нахимова жили рабочие завода «Водник», ныне им. М. Гаджиева, а ребята, которые учились в ПТУ №3, на углу ул. Мопровской (ныне Николаева), носили морскую форму. Мы завидовали заводским и училищным, они ходили в форме, подпоясанные широкими ремнями, в которые для утяжеления заливали свинец. Убитых этими ремнями не помню, но покалеченных было много. «Нахимовские» и «ушаковские», или фабричные и заводские – как два мира, вечно враждующие, дерущиеся, мирящиеся и опять дерущиеся. В конце улиц, ближе к заводу, было озеро. Туда стекала и талая вода, и дождевая, она предназначалась для нужд завода. А рядом складировалось топливо – уголь и огромные брёвна.

В длинном одноэтажном здании, где сейчас расположены разные магазины и кафе, тогда была фабричная столовка, а на месте прокуратуры – небольшая площадь с фонтаном (он был неглубокий, но нам хватало, чтобы нырять в летнюю жару) и конечной остановкой автобуса №1, идущего с вокзала. Там же продавали хлеб. Буханки большие, чёрные и очень тяжёлые от влаги. Хлеб разрезали на кусочки и сушили на печке – выпаривали воду, а потом уже ели. За столовой вглубь по Ушакова тянулись корпуса бараков, часть из них, по слухам, строили пленные немцы. Одного такого немца я хорошо помню, он почемуто остался жить в Махачкале и работал на почте. Внешность у него была точьвточь как в кино: утончённый, высокий, нос с горбинкой. Почту он развозил на автомобиле «Шкода», что было тогда редкостью. Помимо этой «Шкоды», в нашем районе появлялись только полуторка и редкий автобус.

Сразу за столовой стоял дом №3, но почемуто назывался он «восьмой корпус». Длинный узкий коридор, небольшая комната, в которой мы жили. Открываешь дверь, делаешь два шага и упираешься в огромную тахту, сбитую из досок. Тахта, печка, умывальник, ковёр и низкий самодельный столик – вот и вся обстановка. На тахте спали вшестером – бабуля, её невестка с сыном, мама, я и сестра. Больше в комнатушке ничего и не помещалось, кроме русской печи. Угля было мало, и с фабрики приносили хлопковые семечки, оставшиеся при отделении хлопковой ваты от коробочек. Они были пропитаны машинным маслом, давали хорошее тепло и сгорали без остатка, не надо было вычищать потом печку от золы.

Долгое время после переезда мы находились на нелегальном положении, были хуже беженцев, документов нам не давали, а мама не могла найти работу. Только в 53м благодаря комуто из родственников мама устроилась на фабрику, а меня наконец взяли в школу. Мне было уже 10 лет, мои ровесники учились в третьем классе, а я к тому времени даже не знал русского языка. В бараке по соседству было много украинцев с детьми, а я же языка не знаю, я к ним обращаюсь на кумыкском, который, как мне казалось, должны знать все, а они мне в ответ: «Не розумию, не розумию». Откуда же мне было знать, что они меня не понимают? Постепенно мы с ними сдружились, играли в футбол целый день. А первые русские слова я узнал от Гены Арефьева, который показывал мне предметы и называл их.

На третьем этаже старого здания школы №5 располагалась кумыкская 12я школа. Там учились дети из таркинских семей, которые ютились в так называемом Шанхае или Гургурауле – хаотичном нагромождении кривых построек на улицах Пирогова, Батырая и в соседних переулках. 12я школа была отделена от «русской» фанерной перегородкой, до потолка она не доходила, чем пользовались прогульщики обеих школ, удирающие с уроков.

За год я освоил грамоту и научился писать, а в четвёртом классе начал учить немецкий. Из старшей школы помню учительницу математики Нину Моисеевну, Розу Даудовну, учительницу химии Ольгу Афанасьевну. С ней у меня один раз случился такой казус. У неё было бельмо на глазу. Както раз показывает она нам опыт: на тележке закреплён пузырёк с пробкой, его подогреваешь, пробка вылетает, а тележка откатывается назад. А я возьми и скажи покумыкски: «Сейчас ей во второй глаз попадёт!» А она мне: «Я тебе покажу второй глаз! Ты у меня больше тройки теперь не получишь!» Понимала, оказывается, всё. Другой математик, Семён Никитич, мог нарисовать круг без циркуля и любую гиперболу с параболой идеально точно.

А русский язык и литературу у нас вела Зелинская, высокая тучная женщина в круглых очках, она мне всегда поручала носить на третий этаж свои сумки с тетрадками и книгами. Тогда это считалось зазорным среди ребят, но меня их презрение не касалось. Хотя в классе со мной сидели парни, которых можно было женить. Они играли в карты и курили на уроках. Вызывают учителя этих гургураульских к доске, а они могли спокойно сказать: подождите, сейчас доиграем. А я не знал, нормально это или нет, и воспринимал как должное.

Наша 5я школа завоевала себе славу самой хулиганистой в городе. Всё изменилось году в 57–58м с назначением директором Эммануила Яковлевича Воловика. На третьем этаже появилась радиорубка. Кончается урок, а из громкоговорителейканареек на всю улицу несётся наша слава – кто прогулял, кто получил двойку, кто с кем дрался. Иногда ещё домой не успеешь прийти, а про тебя уже всё известно.

О существовании Четвёртого посёлка я узнал, когда стал ходить в гости к друзьям. Напротив того места, где сейчас кинотеатр «Россия» стоит, а тогда был пустырь, была 10я колония, а возле неё – большой пожарный колодец. Между нынешними Калинина и Гагарина располагался Пеньковский сад, он охранялся, но мы всё равно ухитрялись летом таскать оттуда фрукты. А там, где сейчас вход в парк со стороны улицы Гагарина, стояло двухэтажное здание с крышей, как у китайских беседок. Мы думали, это какойто замок, а оказалось, там держали сторожевых собак.

Мы тогда почти все одевались одинаково: однотонные рубашки, широченные, не меньше 44 сантиметров брюки, подметающие улицы. Если брюки не соответствовали моде, по внутреннему шву от колена донизу вшивались треугольные клинья. Году в 58м мама купила мне на рынке туфли за 20 рублей, верх брезентовый, по бокам кожа, а внутри супинатор железный. Как в песне, «со страшным скрипом башмаки», так я и ходил. Это был такой особый шик. Как я жалел, что штаны длинные, широкие и закрывали эту «красоту». На углу Котрова жил парень по фамилии Зингеров, вот, я вам скажу, он одевался! Дело же было в 50е, так он уже тогда был настоящим стилягой: короткие зауженные брючки, белые носки, галстук, причёска с чубом, зачёсанным, как у Элвиса Пресли.

На углу возле прохода к фабрике стоял павильон, такой же, как «Звукозапись» на бульваре на Ленина, их тогда несколько было по городу. В них пиво продавали. Конечно, очереди были нескончаемые. Один раз прохожу мимо, а меня подзывает один из наших, из фабричных, дядя Женя, и даёт 3 рубля: «Сбегай, – говорит – за “Шипром”». Ну, я сбегал в магазин рядом, приношу, а он флакон открыл, хрясь его весь в кружку и разом выпил. А потом, как ни в чём не бывало, на работу.

Вся жизнь жителей бараков была тесно связана с клубом Ногина. Когда мы были ещё совсем мелкими, счастьем было попасть на сеанс. Кассирша тётя Шура иногда пускала нас за так. Её муж дядя Нухбек был там же киномехаником, после войны вернулся с деревянными протезами вместо ног.

Пока другие после школы гоняли в футбол, я часами сидел в библиотеке клуба и читал журналы. Многого не понимал, а что понимал, пересказывал соседским пацанам. Они заинтересуются, придут, посидят немного, а потом их опять тянет на улицу. Но рассказы мои слушать всегда любили. Они и в школу так ходили – портфели в классе побросают и сбегают, а я после школы несу их домой. Салават, Витя, Борис, Юра, мои соседи по бараку, они как будто из другой жизни. Так и прожили жизнь непутёвую, кто по тюрьмам скитался, кто спился, но образования они так и не получили. А мне было жалко мать, которая воспитывала нас одна, без погибшего мужа, и я выбрал другой путь.

Рубрику ведёт Светлана Анохина

_____________________________________

Редакция просит всех, кто помнит наш город прежним, у кого сохранились старые фотографии, связаться с нами по телефонам: 670678 и 89882915982,

email: mk.ksana@mail.ru

Фото из архивов музея истории Махачкалы и героев публикации

- 1 просмотр