Людмила Гаджиева (Гаджимурадова),

50-е; певица

Первым делом я отрезала косы. Практически сразу, как приехала в Махачкалу... Парикмахерша на Буйнакского, носатая и горластая еврейка (почему-то в этой парикмахерской все мастерицы были горские еврейки), не спорила, не отговаривала. Лязгнули ножницы, и мои косички соскользнули вниз, на пол. «И завивку, пожалуйста!», Минут через 20 в зеркале на меня смотрела новая, кудрявая как баран Люся Гаджимурадова, Люся-студентка, Люся-горожанка с модной стрижкой. Намучилась я потом – волосы торчали в разные стороны. Не знала, как собрать, как уложить, но стрижка – это был первый шаг в новую жизнь что ли...

Родилась я в Липецке, там мы с мамой и жили, пока папа воевал. А затем он вернулся с фронта, взял нас с мамой, и мы поехали в Тисси, село такое в Цумадинском районе. Маме было там сложновато, ну, понятно почему, да? Человеку по имени Ольга Александровна Ганчина, никогда не жившему в дагестанском селе, не очень просто освоиться в новых условиях, да ещё и преподавать. Но мама справлялась. Её отец, инспектор народных училищ, был очень чадолюбив, и семья у них даже по тем временам была очень большая – 13 детей, из них 2 пары близнецов. Это я к тому, что управляться с детьми, мирить, сглаживать конфликты мама умела. А вот аварский так и не выучила. Так что если что нужно было, меня просила перевести.

Там, в Тисси, я и закончила 10 классов, а затем из Министерства культуры ДАССР (а там уже знали, что есть в селении такая девочка, певунья) пришла телеграмма, мол, приезжай на прослушивание! Я собралась моментально, приехала, меня прослушали и сразу дали направление в музыкальное училище. Оно сейчас названо в честь Готфрида Гасанова, а тогда было музучилище имени Чайковского. И размещалось на Оскара, 24, в здании бывшей школы, сейчас там дома огроменные стоят, кажется. Практически напротив училища, через дорогу, я и сняла комнату в частном доме. Нас там четверо девочек жили в небольшой комнатушке. И хозяйка попалась вреднючая такая, с усами. Она ещё за неделю до дня оплаты начинала ворчать о деньгах. И с каждым днём всё громче и настырнее. Мы старались мимо неё как-нибудь незаметно проскользнуть, но она зоркая такая оказалась! И цепкая. Так что мы с лёгкой душой перебрались в общежитие, которое открыли прямо в здании музучилища. Я вот иногда старые фильмы смотрю, где девчонки свои комнаты украшают всякими салфеточками, открытками, за зеркало фотки понавтыкают… Не было такого у нас. Спартанская такая обстановка: кровати с железной сеткой, тумбочки и всё. Мы учились, нам было не до финтифлюшек.

После занятий я ещё занимала класс с пианино и сидела, занималась сама. Читала про разных композиторов, про их жизнь. Такой видный человек Чайковский, как он жил, всё об этом знать – это ж интересно! Мы не только занимались, конечно, на танцы ещё бегали. В Городском саду стояла такая «ракушка», и наш оркестр играл. Почти все мальчики были из нашего училища. А ещё бегали в клуб Госторговли на Дахадаева. Людмила Николаевна там была директором, фамилии не помню сейчас, так она меня очень любила. Мы с девочками и в танцевальный, и в вокальный кружок ходили, а домой шли уже часов в 12. Идёшь по улице, стучишь каблучками, и никто тебя никогда не затронет. Не было такого. По улицам даже ночью не страшно было ходить.

Как же мы хорошо жили! Молодые были что ли, может быть, поэтому? Самым большим огорчением была маленькая стипендия – всего 30 рублей. А ведь молодым девчонкам всего хочется! И мороженого, такого, знаете, кружочком, а с обеих сторон вафли, и пирожков с требухой. На углу Буйнакского и Дахадаева стояли тётки в белых халатах, они их и продавали. Запах плыл по улице такой, что рот слюной наполнялся! Так мы скидывались, накупали полный пакет этих пирожков (пакет бумажный, коричневатый, на нём сразу пятна жира проступали) и шли на бульвар, а там розы, пионы, во-о-от такие высокие цветы у Аварского театра росли. И море рядом. Только с ним у меня не получилось. Так я его и не полюбила. Хотя и купила сразу красивый купальник с жёлтыми цветочками, и стесняться – не стеснялась почти, когда увидела, как все раздеваются на пляже, какие красивые и загорелые ходят. А вот не полюбила и всё тут.

Родители у меня не очень-то обеспеченными были, учителя, сколько они там получали, но время от времени мама выкраивала какую-то сумму мне на обновки. Приезжала, и мы шли покупать мне туфли или платья на Буйнакского. Там и универмаг был, и много маленьких магазинчиков. Такой нарядной мне улица казалась, такими красивыми казались вещи в витринах! Вот на пальто уже не хватало, и мама (а она очень хорошая была портниха) перешила мне своё. И так замечательно перешила, что мне на улице мальчишки кричали: «Стиляга, стиляга!».

Я закончила училище и пошла по направлению работать в Ансамбль песни и танца. Мы тогда в филармонии, возле моста базировались. Красивое такое здание было, нарядное и входная дверь тяжёлая, резная. Потянешь её на себя – и прямо из лета шагаешь в прохладу вестибюля. Мы там, в филармонии, и работали, и праздновали даже: прямо на сцене ставили столы, усаживались и веселились. Слаженный голосистый хор у нас был – 40 человек, и все пели, как ангелы! А дирижёром была Роза Михайловна Мизраки. Рассказывали, что они с Готфридом Гасановым познакомились в Ленинграде, где он учился в консерватории, и в блокаду она буквально спасла его от гибели – поддерживала продуктами, делилась. Ну, они оба выжили. И потом он пригласил её сюда, в Махачкалу. Роза Михайловна взяла сына Мишу и приехала. И они тут до конца 80-х прожили, а потом собрались и уехали в Израиль. Именно с Розой Михайловной мы провожали в аэропорт Серёжу… Сергея Агабабова. Он улетал в Москву, смеялся, обещал привезти оттуда новые песни. Никто представить не мог, что самолёт разобьётся и Серёжи не станет. Отец его хоронил. Такого не должно быть, чтобы родители детей хоронили.

Гроб с останками для прощания установили в филармонии, на той же сцене, где ещё недавно он сидел с нами за одним столом, шутил, травил анекдоты. А рядом стояли мы и пели «Реквием» Моцарта. Потому что мы были Артисты, мы не могли позволить себе слёзы, истерики. Стояли и пели. До сих пор, когда вспоминаю об этом, мурашки по коже.

А ведь тот город, город моей юности, трудно представить без Серёжи Агабабова (между нами было 10 лет разницы, но я, как и остальные, звала его Серёжа, такой он был человек). Больше всего его, конечно, знали как автора песни «По горным дорогам». Но он много писал, и для меня, специально для моего голоса, песни писал: «Ягнёнок», «Укажу сама тропинку», «Колыбельная». Он двигался стремительно. Открывалась дверь, и буквально вбегал Серёжа, почти всегда с новыми нотами, он покупал их в Москве за свои деньги и вёз сюда студентам. Здесь в то время их достать было очень сложно. Приходил, клал на стол, говорил: «Вот я вам привёз, пойте». И смеялся. Какая у него была улыбка, не поверите – полный рот белых-белых зубов – сразу хотелось улыбаться в ответ. Высокий, стройный красавец, безусловный, как в кино. Он всегда был одет как франт, если кого и можно было назвать «золотой молодёжью», так это Сергея. А лучше всего я помню один день. Это была середина осени что ли. Пасмурно, уныло, я шла по Ленина, и вдруг из-за угла вынырнул Серёжа. Он шёл размашисто, широким шагом, и расстёгнутое пальто будто летело за ним. И вот он сделал пару шагов мне навстречу, и вдруг солнышко показалось, отразилось в окнах, и вся улица словно засветилась, заиграла, представляете! Весь день сразу стал другим: приветливым, обещающим что-то приятное, встречи, радость. И всё это словно принёс с собой Серёжа. Такой он был человек, светлый, как его музыка.

Евгения Чипашвили-Наникьян,

40–50-е; преподаватель

Этот домик на две комнаты в общем дворе на Комсомольской, 17 (ныне проспект Гамзатова) мой папа купил в 1933 году. Точнее, не купил, а «дал отступного», так тогда говорили. Там и обосновалась наша семья, перебравшись в Махачкалу из Кизляра. Папа Рачья Макарович был шофёром, а шофёры были тогда, как лётчики, особенно в районах, где впервые видели машины. «Шофёрщик» – так его сельские называли. Гонял папа на полуторке, а где-то в середине 30-х даже участвовал в первом мотопробеге по Дагестану. Весёлый был и совершенно аполитичный человек. Ещё до того как его призвали в 41-м, по всему городу организовывали что-то вроде дружин, чтоб ночью охранять дворы от немецких диверсантов. Папа добросовестно надевал тулуп, выходил в ночь и укладывался спать во дворе на лавочке, вытянув ноги.

Он погиб в 1942-м, практически через полгода после призыва. Похоронку принесла наша почтальонша. Я прочитала и заплакала немедленно. Эмка в люльке спала, Жорик играл где-то, а мама была у брата, на Нурадилова. Мне было 12, я понятия не имела, куда бежать с такой огромной бедой. Кинулась сначала к тёте, Иде Гутник, она заплакала вместе со мной, затем – к тёткам на Маркова, и мы втроём побежали за мамой. А та всё ещё разговаривала, отмахивалась от нас, не могла понять, почему мы её так торопим. Только где-то на Горького маме сказали… Во двор она вошла с криком. Зашла в комнату, закрыла ставни, дверь. Неделю за нами присматривала бабушка, а на 8-й день мама вышла. Вся седая.

Маме пришлось трудно. Она же не работала, папа не разрешал, считал, что мужчина должен обеспечивать семью, а женщина – рожать и воспитывать детей. И тут разом всё на неё навалилось. В то время на Дахадаева кучно жили армяне, и практически вся улица шила чувяки. Нарядные, с передней частью, украшенной строчкой. Вот мама и подрабатывала – сострачивала детали. А ещё гладила. Убирала чужие квартиры. Стирала. Был у неё один заказчик, при деньгах человек, он для стирки выдавал маме мыло – страшный дефицит по тем временам. Только мама его бельё стирала специально вываренной золой (что там за рецепт хитрый и откуда она, дочь ресторатора, девочка из состоятельной семьи, росшая с гувернантками, его знала, непонятно), и бельё это было белоснежным. А сэкономленным мылом отмывались наши буйные кудри, спины, локти и коленки.

Первым официальным местом маминой работы стал парфюмерный магазинчик на Буйнакского, рядом с гостиницей «Дагестан», под названием «ТЭЖЭ». Звучало это совсем по-иностранному и намекало на буржуазную роскошь, на оголённые плечи, закутанные в меха, на духи и туманы. Став взрослой, я узнала, что волшебные буквы расшифровываются как «Трест “Жиркость”». Но в те времена продукция «Жиркости» была недешёвой и очень популярной. Помню стишки: «На губах ТЭЖЭ, на глазах ТЭЖЭ, на щеках ТЭЖЭ… Целовать где же?». А после мама устроилась кассиром в Госбанк, там же, на Буйнакского, где и проработала всю жизнь. Деньги считала мастерски, быстрее кассового аппарата. Помню, пенсию её принесут – она эдак по пачке проведёт большим пальцем, пролистнёт за секунду и сумму в точности называет.

Мама работала, мы учились, а наш двор по Ленина, 17 жил своей отдельной жизнью.

Утро начиналось с грохота. Это Толик Керимов вывозил свою тачку, и её железные колёса громко отсчитывали каждый булыжник нашего мощёного двора. Толик был амбал, возил фрукты и овощи, и к 6 часам ему нужно было поспеть на вокзал. Порой у него начинались эпилептические припадки, тогда Толик скороговоркой произносил загадочное «загулял харикей, загулял харикей», заваливался набок, и какая-то страшная сила выкручивала его тело, как мокрое полотенце. В ответ на грохотание толиковой тачки из окон соседей доносилось жалобное «Ой вэй!». Это просыпалась от шума тётя Ида Гутник, а за ней – дети, Миша и Буся (Буся, повзрослев, стала одной из первых городских красавиц). Последним вставал глава семейства Давид Абрамович. Он где-то работал по торговой части, был очень солидным степенным мужчиной, и я только раз видела его суетливым и перепуганным. Это было ещё до войны, когда к Гутникам пришли с обыском, и он прибежал просить маму, чтоб она спрятала у себя один из его патефонов. По тем временам пианино да ещё два патефона считались подозрительной роскошью. Мама была трусиха страшная, но не отказала и на допросе держалась твёрдо.

– Музыку слышали?

– Да.

– Сколько патефонов играло?

– Не знаю. Что я их считать пойду?

Часам к восьми в ателье, что ютилось прямо возле ворот, сбегались портнихи, а позже подтягивались заказчицы, зажимая привередливые носы, – напротив ателье стоял огромный мусорный ящик, щедро посыпанный вонючим дустом для дезинфекции. Ателье звалось «Американка».

Если происхождение названия «Американка» было никому не известно, то с Голгофой всё обстояло яснее некуда. Так назывался наш дворовой туалет. Стоял он в глубине двора на основательном фундаменте, так что всё это хозяйство находилось на уровне 2 этажа. И туда вела крутейшая каменная лестница. Зимой она обмерзала, и вскарабкаться по ступенькам было невероятно сложно. Но на этом беды с Голгофой не заканчивались. Из-под каменной кладки сочился зловонный ручеёк, пробивший за долгие годы между камней и булыжников себе русло, канавку, и растекался посреди двора просторной лужей. Время от времени во дворе появлялся участковый, глядел возмущённо на лужу и грозил штрафом тем, к чьему дому она была поближе. Поэтому все соседи время от времени подливали в лужу водицы, чтоб она протекла подальше от их стен. Но в нашем маленьком дворе подальше от одних стен означало поближе к другим. Так что по вечерам во дворе мелькали фигуры соседей, как бы медленно прогуливающихся с вёдрами и ковшиками.

День раскручивался, набирал обороты, и двор тоже оживал. Спешила на рынок сухонькая и тихая бабушка-персиянка, чей сын, бывший директор Бабаевской тюркской школы, погиб, как погибли все мужчины нашего двора, ушедшие на фронт. Запойный дядя Шура крутился под нашими окнами, ловя мамин взгляд и намекая, что неплохо бы, если б какая добрая душа дала ему на опохмел. Его жена, тётя Нюра, с укоризной смотрела из своего окошка, она дядю Шуру не одобряла и даже мужем не называла – сильно стеснялась его пьянства. Когда дядя Шура помер, наша вечно голодная орава, налопавшись ритуальной кутьи, буквально обезумела от такого счастья. Мы бегали и распевали во всё горло: «Царство-небесное-дяде-Шуре и спасибо-тёте-Нюре!». Тётя Нюра была набожной, в её доме-развалюхе всегда было чистенько, прибрано, и по стенам висели образа. И даже умерла она по дороге в церковь, уже в 70-х.

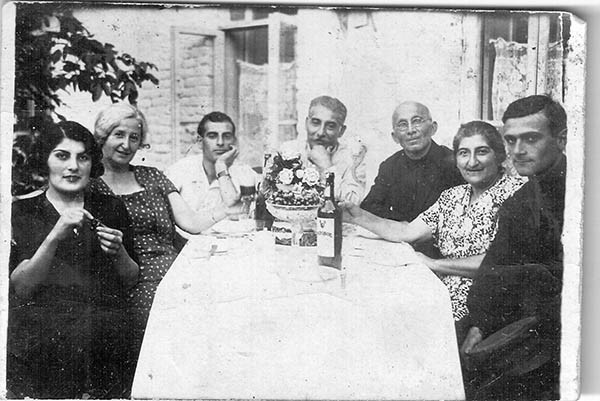

К полудню во дворе уже носились все дети: мы, Козловы, Гутники, Соколовы и Гуськовы. Играли у палисадника Гутников (на его фоне долгие годы фотографировался весь наш двор). Висели на огромном тутовнике, чьи ягоды выкрашивали наши губы и пальцы в тёмно-синий цвет. Или караулили у колодца, ждали, когда вытянут из него авоську с охладившимся сахарным арбузом, взрежут его с хрустом, от которого рот наполнялся слюной, и раздадут всем по щедрому ломтю. Мимо нас к домику в самом конце двора спешили воры. Все знали, что там «малина», но воры были очень вежливы, со всеми здоровались, и каждый под мышкой нёс книгу или газету.

Ещё до войны папа с мамой как-то пошли в кинотеатр, и один из таких, с примелькавшимся лицом, маму окликнул: «Дамочка, вы кошелёк обронили». Мама охала, корила себя за рассеянность. А папа посмеялся: «Да его напарник у тебя из сумочки этот кошелёк сам и вытащил! А этот увидел, что ты из «своего двора», «своя», вот и вернул». Мама притворно возмущалась. А папа хохотал. Дразнил маму «орденопроска», мол, слишком старается, активничает в разных дворовых комитетах, не иначе орден выпрашивает. Она помнила мужа всю жизнь. И страшно дорожила теми немногими вещами, что после него остались.

Как-то уже после его гибели у мамы на базаре украли продуктовые карточки на всю семью. Она рассказывала, какое чёрное отчаяние её охватило, шла домой и думала, что единственный выход – в петлю. Тогда дети выживут, их разберут родственники, не бросят же умирать с голоду круглых сирот. Ангел что ли какой уберёг, дома её дожидались свекровь с золовкой Араксей, они как раз вернулись из Средней Азии и привезли какие-то продукты. Так вот, даже в такой момент, когда жизнь собственная стояла на кону, маме и в голову не пришло продать обручальные кольца. Изнутри по ободку были выгравированы их имена, Рачья – на её кольце, Люсьена – на его. Могилу папы мы так и не нашли, хотя и узнали, что погиб где-то под Керчью, но мама регулярно 9 мая шла на здешнее Старое кладбище сначала со мной, потом уже с моими детьми и клала на могилы неизвестных солдат букет. Говорила: «Может, и моему Рачиничке кто-то цветы принесёт».

Рубрику ведёт Светлана Анохина

_____________________________________

Редакция просит всех, кто помнит наш город прежним, у кого сохранились старые фотографии, связаться с нами по телефонам: 67-06-78 и 8-988-291-59-82.

Фото из архивов музея истории Махачкалы

и героев публикации

- 129 просмотров