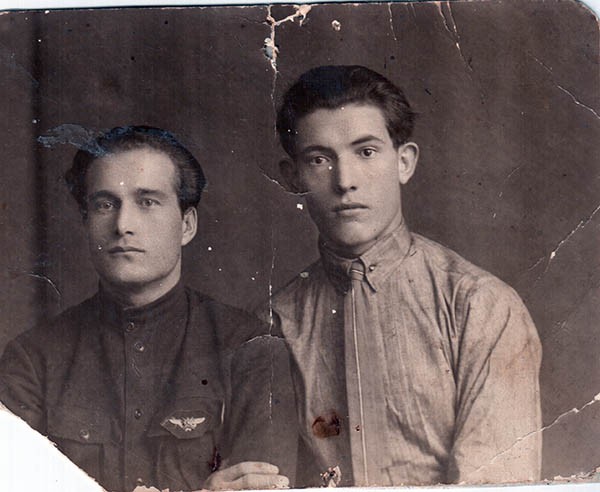

Роза Мирзоева (Шовкринская),

повар; 20–60-е гг.

А хотите, я расскажу вам про другую Махачкалу? Про Махачкалу закрытых дверей и отведенных взглядов, про трагическую Махачкалу, ранящую до сих пор.

Папа мой, Юсуф Шовкринский, был с 18-ти лет в революции вместе с Саидом Габиевым, Гаруном Саидовым. Когда уже Советская власть установилась в Дагестане, его послали в Москву, в «Свердловку» – Высшую партийную школу. Они поехали туда вместе с мамой. Там и родились Октябрина, я и Магомед, младший брат – Гусейн – уже в Махачкале родился. Папу отозвали, не дали доучиться, не хватало кадров. И поставили министром культуры и пропаганды.

Поселились мы в квартире на Оскара, 31, в Доме Правительства. На первом этаже дома были отдельная столовая, швейная мастерская, магазин, это было все закрытое, только для нашего дома. А во дворе для детей гигантские качели. Въезд во двор перекрывали ворота, а у ворот стояли два милиционера.

Одно из первых ярких воспоминаний – мы с колонной демонстрантов идем по Буйнакского, а впереди, на трибуне (ее поставили перед аркой, что у входа в Городской сад), стоит папа. В фуражке, в гимнастерке. И так громко говорит, что всем слышно и без репродуктора.

Он вообще был громкий, веселый, мама на него шикала, чтоб не так громко. Возвращался усталый, но приходили гости, и он сразу брал гармонь, устраивал концерты. У нас многие бывали – и свои, и приезжие: писатели Тихонов, Павленко, Луговской. Художник Николай Лаков за нашим столом рисовал эскизы костюмов для «Лезгинки». Был такой танцор, лакец Чукундалав (человек из Чукна), папа его вызвал к нам, и Лаков по его рассказам делал первые наброски. А Тихонов любил, как мама готовила, все просил: «Катерина Измайловна (он ее почему-то так называл, может, имя Кистаман трудное для него было), можно что-нибудь лакское!». Мама смеялась. Она была красавица, изысканно одевалась, хотя папа это не одобрял, считал мещанством. Вот на учителей для мамы тратил деньги, а на наряды нет. У мамы в юности косы были до пола, и к ней приходила специальная женщина расчесывать ей волосы. Когда они переехали в Москву, как-то папа пришел на перерыв и застал ее плачущей. Она не могла расчесаться. Он взял ножницы и отрезал косы. Папа вообще был противником излишеств. Но для книг делал исключение. В его кабинете у всех стен стояли шкафы, набитые книгами. Там были «Человек, который смеется», Драйзер, тома Лермонтова, Пушкина. Арабские книги в кожаных переплетах. А еще он выписал для нас пианино.

В нашем доме жило все правительство – Самурский, Далгат, Дибир Саидов, Шарапилов, Абашилов, Сорокин, министр внутренних дел Мамедбеков Керим. Он был дербентским азербайджанцем. Очень простой, культурный и образованный. Помню, как шел по двору – высокий красивый, в шинели. И рядом жена – Люба Эрлих, первая женщина-нефтяник в Дагестане. Малюсенькая! Прямо лилипутка. Мне, второкласснице, были впору ее туфли, такая крохотная у нее была ножка. У Мамедбековых был единственный сын, Котик, старше меня на лет на 5.

В 37-ом, когда стали сажать всех в нашем доме, Керима тоже посадили. Посадили и Любу. Котик приходил к тюрьме на Краснофлотской (там очередь стояла, аж до самой площади), и от окошка передач его не могли оторвать. Кричал: «Или маму, или папу отпустите!» Потом посадили и Котика. Когда началась война, он попросился на фронт, и там пропал. А Люба выжила! Она была одной из последних, кто видел моего папу. Мы уже в 70-х навещали ее в Москве. И она рассказывала, как их, колонну женщин, вели в баню, а навстречу мужская колонна. А впереди такой высокий, как палка, мужчина, весь ободранный, в тряпье. Она его узнала. Кричит: «Юсуф!» А он: «Любочка!» Кинулся, обнял. Тут конвойный подбежал, оторвал их друг от друга. Мы слушали, тоже плакали, говорили ей: «Тетя Люба, давайте мы возьмем вас к себе!». Но она сказала: «Видеть не смогу этот город».

Я очень хорошо помню, как пришли за отцом. Их было трое, они сразу прошли в папин кабинет. Он сказал им: «Идите, я сам приду». Потом нас всех обнял, поцеловал и ушел. Все.

А мы, дети, еще ничего не поняли. Вскоре после того, как папу забрали, меня, как отличницу, взяли выступать в Министерстве просвещения на Первомайском концерте. Сначала я танцевала, а потом меня поставили на табуретку, и я читала: «От края до края, по горным вершинам, где горный орел совершает полет, о Сталине мудром, родном и любимом, прекрасную песню слагает народ!». Не успела я эти слова сказать, меня схватил кто-то сзади, понес, открыл двери и вытолкнул. То, что меня выставили, было не так обидно, но подарка-то не дали мне! А подарки были – бумажная сумка с ручками, полная конфет и печенья. Я вышла на улицу и заплакала. А навстречу идет Котик, он тогда еще был на свободе. Увидел меня всю в слезах, спрашивает: «Что случилось?» – «Я ходила стихотворение читать, а мне подарок не дали!» – «Почему не дали?» – «Не знаю!». Он взял меня на руки и понес. Не знаю, с кем он говорил, с кем скандалил, но он вынес мне этот подарок.

А затем были «Дети капитана Гранта». Сначала все новые фильмы показывали в обкоме. Октябринка меня схватила, потащила, у нас же были контрамарки. Мы посмотрели половину фильма, и к нам подошла женщина: «Октябриночка, вас мама зовет». Пришли домой. Мама нас не звала. Нас выставили. Так же, как потом со спектакля «Золушка». Может, и не заметили бы, но мы сидели в ложе. Подошла контролерша: «Вы как зашли?». Мы показали контрамарки. Она забрала их и нас выставила.

Так продолжалось 3 года, пока папа сидел под следствием. Папиной сестры муж был сапожником, он шил сапоги надзирателям и через них получал от папы известия. Папа просил «Дайте халву и мясные курзе». Масляная бумага от халвы тонкая, папа по-арабски на ней писал, скручивал в трубочку, засовывал в халву и возвращал халву обратно. Так же и курзе, всё разрезать и проверить они не могли, и он все писал, какие пытки, всё. Он писал: «Таких, как я, всех способных, всех молодых, всех истребляют!» В карцер его сажали, избивали. Мама рассказывала, что когда он вернул кожанку, у нее спины не было. Месяц его в одиночке держали, кожанка сопрела и отвалилась…

Суд был на Пушкинской. Мама добилась свидания и пошла с папиной сестрой. Перед свиданием сестра напоила маму коньяком, чтоб не плакала там. Мама стоит с Гусейнчиком на руках, ему было 6 месяцев, слышит: папу ведут. Он первым делом стал просить: «Дайте попрощаться с сыном!». Они не дали, тогда у папы начали катиться слезы. Сестра была боевая, говорит: «Ты что, не мужчина что ли, чтоб ты им слезы показывал». А он сказал: «Сестра, это не советская власть, это ханская власть!». Поднял руки и показал: руки были в наручниках. Папа все время маме говорил: «Детей фамилию не меняй!». Тогда многие жены отказались от мужей. Заставили их. Папе дали 6 лет. Из них 3 года он уже отсидел, оставалось еще 3. Его отправили в Сибирь и взялись за нас.

Оказывается, у нас дома собственных вещей не было, стула не было без бирки. Всё казенное. Единственное, что было нашим – пианино «Ленинград». Но и его бы забрали. Только ночью пришел один русский (мама потом говорила, что это тот, кого поставили на папино место) и предупредил. Он был один, кто нам помог, все боялись. Пианино той же ночью вынесли папины братья. И сундук еще вынесли, мама, что могла, туда сложила, книги тоже. А утром пришли. Целую грузовую машину папиных книг увезли. Прямо через окно кипами передавали книги-книги-книги... Нас и близко не пустили, заперли в комнате. Что было ценное, всё забрали. Я видела, как выкидывали вещи Сафаралиевых, Саидовых, Шарапиловых, Абашиловых. Тот русский дал маме 2 машины. Мы погрузили на одну постель, одежду, на другую сами сели и уехали в Шовкра.

Думали, там будет легче, а попали в ужасную нищету. Маму не принимали в колхоз. Нас – в школу. Октябрину посадили, когда ей было всего пятнадцать. Сказали, что она штыком проколола дырки в портрете Сталина. Суд был в Кумухе. Наши же шовкринцы давали показания, говорили, что она враг народа. Октябрина потом рассказывала, что на суде одна женщина держала тетрадь, и было слышно, как на страницы капают слезы. Она сказала: «Несовершеннолетняя. Я не соглашаюсь на расстрел». Дали сестре 15 лет. Отсидела 7. Вышла. А папа… Одно письмо пришло из Княжпогоста, это Республика Коми, где он описывал природу, что там только белые куропатки, белые медведи, 50 градусов мороза. А потом пришло извещение, что папа умер.

Я вернулась в Махачкалу только в 1963-м, у меня уже было 4 детей. Дом наш бывший сначала обходила стороной. Тянуло туда, но как вспоминала открытые окна и папины книги из них летящие… А когда на этом доме устанавливали мемориальную доску с папиным именем, я не могла смотреть. Не могла открыть глаза. Только плакала.

Мадина Хуршилова,

редактор; 50-80-е гг.

Хочу вспомнить наш двор таким, каким он был во времена моего детства. Эти два двухэтажных каменных дома на улице Горького были построены сразу после войны пленными немцами, и заселялись в них преимущественно семьи молодых сотрудников Даггосуниверситета и филиала Академии наук.

Мои бабушка с дедушкой – Судакова Нина Яковлевна и Магомедов Махмуд Магомедович – тоже получили квартиру в этом дворе. Поначалу, после тесноты университетского общежития, они никак не могли привыкнуть к слишком просторной, как им казалось, сталинской «двушке» и даже всерьёз подумывали поделиться жилплощадью с бывшей бабушкиной соседкой по комнате. Впрочем, в скором времени родилась дочь Дина, а потом и вторая, моя мама Изумруд (Зюма).

Бабушка сама из Владимирской области, а в Махачкалу попала по распределению, отучившись в Москве. У неё был выбор: Махачкала или Хабаровск. На карте город на берегу Каспия показался ей более привлекательным, к тому же ей сказали, что здесь много рыбы и фруктов. Насколько мне известно, она никогда не жалела о принятом решении. Всю жизнь бабушка посвятила своей любимой филологии: преподавала в университете, составляла пособия для студентов и учебники русского языка для национальной школы. На её письменном столе всегда громоздились горы черновиков и коробки с картотеками. Можно сказать, что моё детство прошло под стук пишущей машинки.

С дедом они были очень разными. Бабушка – типичный кабинетный ученый, живущий в мире книг. Другое дело дед. Энергичный, общительный, он жил жадно и ярко, словно стремясь наверстать упущенное за фронтовые годы. В одном из боев ему фактически оторвало руку. Становиться калекой он не планировал и, наведя пистолет на врачей, категорически отказался от ампутации и потребовал пришить полуоторванную конечность. Как ни странно, у них всё получилось, и руку, хоть и частично потерявшую подвижность, удалось сохранить. Эта травма не помешала ему после войны лихо гонять на мотоцикле, порой, к изумлению прохожих, даже со своими дочками-дошкольницами. Всё у него спорилось, за что бы он ни брался, будь то починка всякой техники или уход за палисадником и виноградом. Ему ничего не стоило ввязаться в уличную драку, если, по его мнению, требовалось защитить слабого. Всё это я знаю по рассказам других, но, к счастью, деда я ещё застала, и в моем детстве он оставался таким же активным, веселым и открытым человеком.

Наш двор тогда напоминал этакую мини-деревню, где все друг друга знают, порой даже лучше, чем родственников. Двери в квартиры запирали редко, а летом, как правило, ограничивались марлевой занавеской в дверном проеме. Мы, дети семидесятых, были уже третьим поколением «аборигенов». Говорят, что это самообман – мол, в детстве и мороженое вкуснее, и краски ярче. Но двор и правда был замечательный: идешь по пыльной улице Горького, заходишь в ворота – и уже не верится, что в двух шагах шумит центральный проспект. Под раскидистыми деревьями прохладный зеленый сумрак, под окнами ухоженные палисадники с цветами. Буйство зелени, птицы поют – будто на окраине леса.

Особым местом был «барак» – заросший травой проход между садами и сараями. Когда-то там действительно было жилое строение, но мы его не застали, сохранилось только название. Там можно было искать сокровища пиратов, партизанить или играть в индейцев. По вечерам в «бараке» под присмотром старших мы часто разводили костер и пекли картошку. А еще, уже самостоятельно, мы ходили туда пугаться. Фонарей там не было, и вот крадешься, вздрагивая от каждого шороха, и зловещие тени мерещатся во мраке, и страшно до смерти. И хотя все знают, что где-то за кустом притаился Женька, но когда он выскакивает, подсвечивая себе лицо фонариком, чтобы получился пылающий череп, вся ватага с воплями мчится прочь, к спасительному светлому подъезду.

Была у нас еще одна «страшилка». Иногда во двор приходил старьевщик – неопрятный косматый старик с мешком на плече. Пугал его вид, а особенно низкий голос, когда он нараспев, будто заклинание, повторял: «Стары ве-еш! Стары ве-еш! Старыстары веш». Фреди Крюгер нервно курит, когда идет Зло во плоти – великий и ужасный Старывеш. В этот момент легко верилось, что одно неосторожное движение – и окажешься в его мешке…

Старшие тоже довольно много времени проводили во дворе: играли в нарды и в карты, занимались благоустройством территории. Надо отметить, что все деревья во дворе посадили сами жильцы. Как правило, инициатором подобных акций выступал мой дед. Именно с его подачи во дворе появились удобные скамейки, навесы, даже верстак с тисками, а для нас, детей – турник и качели.

Ближе к ночи те, что помоложе (для нас тогда, разумеется, древние старики), выходили «тусить», и допоздна не стихали жаркие дискуссии обо всем на свете. Такой вот был «ночной клуб» советского разлива.

Скучать во дворе не приходилось. Да и когда бы? Столько неотложных дел! И на качелях надо покататься, и на «крутилке» (маленькая самодельная карусель), и с собаками поиграть, и погладить толстых дворовых котов (их было не менее 20), а если повезет, можно было увидеть ежей или черепах, которые чувствовали себя в палисадниках, как дома. Ежи даже угощались из кошачьих мисок, которые редко бывали пустыми: наша соседка Нина Николаевна специально покупала для мурлык кильку, да и другие не забывали о наших «дворянах». Всех кошек я знала поименно, а уж собак (их было меньше) – тем более. Белка, Мальчик, Джонька, Джулька, Лайка…

Летом они бегали с нами на пляж – всего несколько кварталов вниз по улице, а зимой, в редкие снежные дни, Мальчика можно было запрягать в санки. Он не возражал, носился по двору с радостным лаем, правда, пассажиров брать отказывался… Помню, какая была трагедия, когда собачники пристрелили Джульку… Тогда никто не мог подумать, что несколько лет спустя во дворе не останется ни одной собаки, и так будет до тех пор, пока в начале девяностых не появится роскошный кавказец Лорд. Но это уже совсем другая история.

Посреди двора находился бассейн. Кстати, улица Горького раньше так и называлась – Бассейная. В наше время воду в него уже не набирали, но его можно было использовать как круглую комнату, на стенах которой так здорово рисовать цветными мелками. Тогда я еще не знала, что много лет назад, когда бассейн был бассейном, там чуть не утонул ребенок. Спас его мой прадед. Он был стар и не слишком здоров, потому вылезти с мальчишкой сумел, а вот сердце не выдержало… Но это произошло задолго до моего рождения.

Даже зимой жизнь во дворе не замирала. К холодам дед утеплял беседку, там были лампа дневного света и обогреватель. По вечерам беседка превращалась в самодеятельный дом творчества: мы рисовали красками и фломастерами, а чаще лепили из пластилина, создавая свой сказочный мир. Пластилиновые герои не были однодневками, они проживали долгую и насыщенную, благодаря нашему коллективному воображению, жизнь. Помнится, было целое пластилиновое племя собакоголовых всадников, похожих на Анубиса…

Вспоминаю еще одну зимнюю традицию. После новогодних праздников у выброшенных елок с остатками мишуры начиналась вторая жизнь: из них надо было непременно построить шалаш. Казалось, не было уютней этого домика из колючих душистых веток. Вроде, и Новый год позади, и каникулы закончились, а праздник – вот он, спрятался в шалаше.

Когда же холода отступали и сады вскипали жасминно-сиреневой пеной, домой нас было уже не загнать. «Классики», «резинки», казаки-разбойники – да что там перечислять, у всех в детстве были эти нехитрые развлечения.

Плодовые деревья росли не только в садах, но и прямо во дворе. Правда, вызревать успевал только скороспелый тутовник, а черешня и алыча обрывались еще зелеными. И какими невероятно вкусными казались эти ягоды прямо с ветки, ну разве сравнить с теми, что дома лежат в большой миске! Тутовника было два – белый и черный. После визита к черному бежали к белому – отмывать руки.

Черешня жива до сих пор. Прошлым летом был просто небывалый урожай. Ветви клонились под тяжестью спелых плодов, падалица усыпала асфальт, но никто не карабкался обезьяной по стволу, не подпрыгивал, пытаясь достать янтарные ягоды. Никому не нужная смола стекала по стволу. И стало даже как-то обидно за нее, за нашу черешню… Вроде бы, и двор на месте, а вроде, и не он это. И дело не только в том, что лишь в детстве в пространстве между двумя домами может уместиться целая вселенная.

Рубрику ведёт Светлана Анохина

_____________________________________

Редакция просит всех, кто помнит наш город прежним, у кого сохранились старые фотографии, связаться с нами по телефонам: 67-06-78 и 8-988-291-59-82.

Фото из архивов музея истории Махачкалы и героев публикации

- 1 просмотр