10 апреля 2008 года наш ведущий вуз, Дагестанский государственный университет, проводил свой традиционный праздник «День открытых дверей». В рамках этого мероприятия проходила 10-я республиканская научно-практическая конференция учащихся средних общеобразовательных учебных заведений «Творчество юных». Я и ещё трое учителей нашей школы № 30 вместе со своими учениками удостоились чести принимать участие в работе. С первой и до последней минуты работа конференции проходила в атмосфере доброжелательности, серьёзности и делового сотрудничества. Лично я впервые за последние годы ощутила гордость за свой труд, услышав с высокой трибуны слова благодарности в адрес учителей, которые среди массы детей находят самых талантливых и своим упорным трудом из года в год превращают найденные «алмазы» в «бриллианты». После торжественного открытия, которое проходило в актовом зале университета, все разошлись по секциям. Заседание подсекции математиков проходило на математическом факультете. В здании я встретила много своих выпускников, которые с удовольствием провели нас в нужную аудиторию. Там всё уже было готово к работе: большая чистая доска, висел экран, на столе стояли проектор и ноутбук. Согласно регламенту в 12:00 приступили к чтению докладов. Не было никакой суеты, никого из выступающих не ограничивали во времени, потому что всё было продумано и организовано: пока одни учащиеся читали свои доклады, используя компьютер, другие готовились у доски. В течение двух часов все 16 выступающих были внимательно выслушаны двумя членами комиссии. Каждому из учащихся обязательно был задан вопрос: «Почему он выбрал эту тему?» В аудитории были ученики разных возрастов с 7-го по 11 класс, поэтому и темы докладов были соответственно от простых школьных до сложных, университетского уровня. Однако при этом никто не почувствовал себя ущемлённым или униженным, так как в адрес каждого ученика из уст учёных прозвучали слова благодарности. И неважно, что нам не объявили итоги, это произошло в силу объективных причин, т. к. не все доклады были заранее представлены в комиссию и соответственно прочитаны учёными. На мой взгляд, было сделано главное: каждый ребёнок прочувствовал важность своего открытия, а младшим была показана дорога к вершинам знаний. На высоком эмоциональном настрое и с полным удовлетворением мы покинули здание факультета. Я пожалела только об одном, что не взяла с собой ещё нескольких учеников, т. к. их доклады органично бы вписались в работу подсекции математиков. Но эта конференция заставила меня задуматься над проблемой преподавания математики в средних школах и вот почему. Из 16 докладов, представленных в подсекции математики, руководителями были 3 преподавателя лицеев, 4 преподавателя гимназий (эти учебные заведения считаются инновационными, и учитель получает в них 15-процентную надбавку к зарплате) и 1(я) – учитель высшей категории средней школы.

Остальные руководители – это доценты, профессора, кандидаты физико-математических наук и один старший преподаватель ДСХА. Хорошо это или плохо? С одной стороны, вроде бы очень хорошо, что учёные сотрудничают со школами. Но с другой – напрашивается вопрос: «Почему наши учителя математики вынуждены обращаться к научным работникам за помощью?» и ответ: «Не потому ль, что сами ничего не могут предложить детям?» Ведь нетрудно подсчитать, сколько в городе учителей высшей категории, но работают творчески единицы. Почему? Не хотят или не могут? Но об этом уже не мне судить. А я просто решила сделать сравнительный анализ по всем секциям.

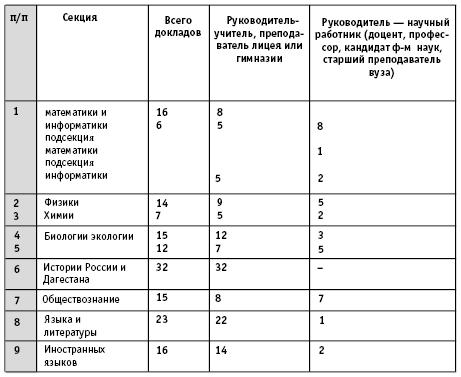

У меня получилась таблица.

Вывод: Положение в подсекции математики критическое – 50 % на 50 %. Исправить что-то можно, если учёные в срочном порядке переквалифицируются в рядовых учителей математики. Но это из области фантастики. Я совсем не претендую на роль «пророка», но судя по возрасту коллег, которые были со мной на конференции, не побоюсь сказать, что при таком раскладе дел, этак лет через 5–7 качественно обучать детей математике в общеобразовательным средних школах будет попросту некому.

А теперь о личном. Многие знают, что в рамках нацпроекта «Образование» в республике уже третий год проходит конкурс «Лучший учитель общеобразовательного учреждения для денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование». Проанализировав результаты своей работы, я решила принять участие в конкурсе, так как за 39 лет педагогической деятельности у меня собран большой материал по работе с одарёнными детьми. Мой опыт неоднократно освещался на городских и республиканских семинарах, а в этом году распространяется кафедрой математики и информатики ДИПКПК среди слушателей. К тому же мои разработки решений задач ЕГЭ С1, С2, СЗ, С4, С5 используются на семинарах с учителями математики (это подтверждено документально). Муниципальный тур я прошла, причём с высоким рейтингом, т. к. моя папка оказалась одной из лучших. А вот на республиканском туре я получила самый низкий по городу балл – 59,5 (проходной 114). Не скрою, меня это очень задело, поэтому я подала заявление на апелляцию.

Экспертом моих документов был дагестанец, старше меня по возрасту, – директор профессионально-технического лицея Кизляра, физик по образованию. Когда мы вместе стали пересматривать папку, я поняла, что мою аналитическую справку попросту не читали, потому как на мой вопрос, где я не добрала баллы, отпарировали, что нет результатов ЕГЭ. Но сведущий знает, что ЕГЭ в нашем городе проводился только два последних года, а у меня (и это указано в аналитической справке) на этот момент не было 11 классов. Тогда мне сказали, что отсутствует динамика роста успеваемости, но в таблице указано, что успеваемость все годы 100 % (так на самом деле), причём у меня по школе из математиков самый высокий процент качества, в среднем 71 % за три года. «У вас отсутствует таблица, указывающая позитивную динамику роста участников олимпиад». Но в моей аналитической справке говорится о количестве моих учеников – участников школьных олимпиад. Говорить о позитивной динамике роста участников городских олимпиад вообще нельзя, т. к. всем известно, что от каждой параллели в школе идёт только 1 ученик 8–11 кл. Я показала дипломы за последние три года.

Кроме того, в этом году ученики 91 класса, где я являюсь классным руководителем, получили дипломы II и III степени по биологии и химии. «Но это не считается» (слова эксперта). Когда дело дошло до обобщения и распространения собственного опыта, я показала материалы по работе с одарёнными детьми. Занимаюсь я этим уже много лет, а началом послужило то, что дети сами попросили меня стать руководителем группы во всесоюзной заочной математической школе при МГУ, а потом я и сама очень увлеклась этой работой. В результате мною было сделано два выпуска по 2-х и 3-годичной программе. В папке имеется ксерокопия нашего диплома. И опять, по словам эксперта, т. к. это было давно, то сейчас не считается. Тогда я показала доклады учащихся на различных городских и школьных конференциях, исследовательскую работу, с которой члены кружка в прошлом году выступали на городской конференции «Шаг в будущее», а также разработки решений задач из ЕГЭ раздела «В» со звёздочкой (хотя члены кружка – это ученики 7, 8, 9 классов). Кроме того, я представила свои мастер-классы решений СЗ, С4, С5 из ЕГЭ. Но это всё было не в счёт. Главным оказалось то, что в моих документах не было справок из милиции, школьного психолога и социолога. Оказывается, именно они приносят самые высокие баллы. Но если у учителя нет классного руководства, а такие среди призёров есть, то эти баллы вообще не начисляются. Где логика? Ко всему прочему оказалось что я ещё и не имею учёной степени. Ситуация всё больше стала напоминать сюжет басни И. Крылова «Волк и ягнёнок» (финал известен всем). Поэтому оспаривать что-либо я больше не стала и, хотя я русская, уважая обычаи народа, с которым прожила бок о бок 62 года, просто подписала заявление, что претензий к эксперту не имею. Но чувство обиды, глубокого разочарования и полной беззащитности заставили меня пойти на приём к первому заместителю министра. На свой единственный вопрос: «Почему так резко отличаются оценки муниципального и республиканского туров?» – я получила простой ответ: «На республиканском туре совершенно другие критерии оценок, чем на муниципальном». Какие? Я уже уточнять не стала, т. к. для себя решила безоговорочно: пока я, как говорится, ещё в здравом уме и твёрдой памяти, – бежать и подальше от всего этого безумия, как сделали уже многие мои сверстники. Трудовую пенсию я заработала, заработать инфаркт и или инсульт не хочу, т. к. внукам нужна дееспособная бабушка. А уж 4,5 тысячи (это моя ставка) как-нибудь получу и не в школе. Это не проблема, было бы здоровье!

P. S. На днях по телевидению услышала историю о том, как в Ростовской области уголовник «развёл» работников прокуратуры и милиции. Герои бессмертной комедии Гоголя «Ревизор» с нами по сей день. Моя история – живой пример воплощения ещё нескольких классических произведений. Каких – догадаться легко. Почему – тоже нетрудно. Надо только сверить списки претендентов, опубликованные в газете «Дагестанская школа», и списки министерства. «Мёртвые души» налицо.

Вот такие времена!

С уважением, А. П. Черинцева, учитель

математики высшей категории

СОШ № 30 Махачкалы с педстажем 39 лет